Installer une pergola bioclimatique nécessite de respecter les règles d’urbanisme locales pour éviter sanctions et litiges.

- Autorisations variables : aucune démarche sous 5 m², déclaration préalable entre 5 et 20 m², permis de construire au-delà de 20 m² (autoportée) ou 40 m² (adossée en zone PLU)

- Consultation du PLU obligatoire : le Plan Local d’Urbanisme définit les matériaux autorisés, les couleurs prescrites et les distances aux limites séparatives

- Dossier complet requis : formulaire Cerfa 13703*07, plans de situation, de masse, photographies et document d’insertion paysagère à déposer en mairie

- Risques en cas de non-respect : amendes de 1 200 € à 300 000 €, démolition possible et complications lors de la revente immobilière

L’installation d’une pergola bioclimatique transforme votre espace extérieur en un véritable havre de paix. En revanche, avant de concrétiser votre projet, il est primordial de vérifier sa conformité avec les règles d’urbanisme locales. Le respect de la réglementation vous évitera des sanctions financières et garantira la pérennité de votre aménagement. La consultation du Plan Local d’Urbanisme constitue une étape incontournable pour tout propriétaire souhaitant installer une pergola bioclimatique sur mesure dans son jardin.

Les caractéristiques d’une pergola bioclimatique et ses implications réglementaires

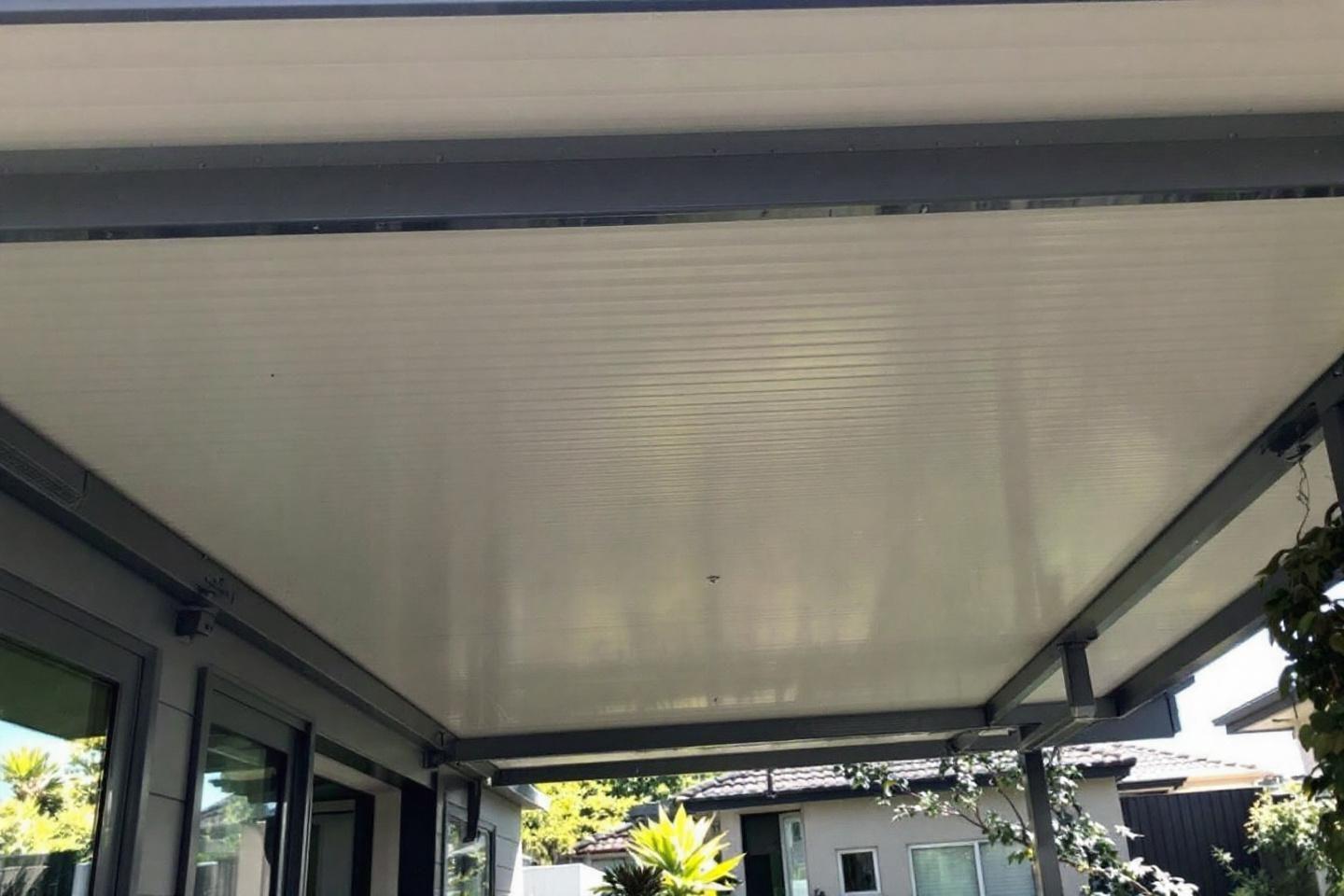

La pergola bioclimatique se singularise par son système de lames orientables motorisées qui suivent la course du soleil. Cette structure légère, ouverte sur l’extérieur, offre une protection solaire adaptative tout au long de l’année. Contrairement aux vérandas fermées, elle ne crée pas de surface de plancher mais génère uniquement de l’emprise au sol, paramètre déterminant pour les autorisations d’urbanisme.

Vous pouvez opter pour deux types d’implantation selon votre configuration. La pergola adossée se fixe directement contre un mur de votre habitation, créant une transition naturelle entre intérieur et extérieur. Elle bénéficie de seuils d’autorisation spécifiques dans certaines zones. La pergola autoportée s’installe de manière indépendante dans le jardin, offrant une liberté d’aménagement totale. Le choix entre pergola bioclimatique adossée ou autoportée influence directement les démarches administratives à entreprendre.

Les matériaux utilisés pour la structure varient entre le bois, l’acier et l’aluminium. L’aluminium reste particulièrement prisé pour sa robustesse et sa résistance face aux intempéries. Ces choix esthétiques doivent également correspondre aux prescriptions du PLU de votre commune, qui peut imposer des couleurs ou des matériaux spécifiques pour préserver l’harmonie architecturale du quartier.

Déclaration obligatoire selon la surface et l’implantation de votre pergola

Les autorisations d’urbanisme dépendent principalement de l’emprise au sol créée par votre installation. Pour installer une pergola, vous devez connaître précisément les seuils réglementaires applicables à votre projet. Les règles varient selon la taille de la structure et sa localisation géographique.

| Emprise au sol | Type de pergola | Autorisation nécessaire | Délai d’instruction |

|---|---|---|---|

| Moins de 5 m² | Toutes | Aucune (sauf secteur protégé) | – |

| Entre 5 et 20 m² | Autoportée ou adossée | Déclaration préalable | 1 à 2 mois |

| Entre 20 et 40 m² | Adossée en zone PLU | Déclaration préalable | 1 à 2 mois |

| Plus de 20 m² (autoportée) ou 40 m² (adossée en PLU) | Toutes | Permis de construire | 2 à 3 mois |

En zone urbaine couverte par un PLU, le seuil pour une pergola adossée s’élève jusqu’à 40 m² avant d’exiger un permis de construire. Cette spécificité offre une marge de manœuvre appréciable pour les projets d’extension de terrasse. Les secteurs protégés imposent quant à eux une déclaration préalable systématique, même pour les petites structures.

Les pergolas démontables bénéficient d’un régime particulier. Si vous installez votre tonnelle moins de trois mois par an, aucune démarche n’est requise. En zone protégée, cette durée descend à quinze jours maximum. Ces dispositions permettent une utilisation saisonnière sans contraintes administratives.

Constituer votre dossier et vérifier la conformité au PLU

La déclaration préalable de travaux nécessite la constitution d’un dossier complet utilisant le formulaire Cerfa 13703*07. Ce document administratif recense les informations essentielles sur votre projet. La qualité de votre dossier conditionne directement la rapidité de l’instruction par les services municipaux.

Votre dossier doit impérativement contenir les éléments suivants :

- Le plan de situation du terrain pour localiser précisément votre parcelle dans la commune

- Le plan de masse indiquant l’emplacement de la pergola sur votre propriété avec les distances aux limites

- Les plans de coupe illustrant les dimensions et la hauteur de la structure

- Le document graphique d’insertion paysagère montrant l’intégration visuelle du projet

- Les photographies de l’environnement proche et lointain pour évaluer l’impact visuel

Le Plan Local d’Urbanisme constitue le document de référence pour valider la conformité de votre projet. Ce règlement communal définit les règles applicables à votre parcelle concernant les matériaux autorisés, les couleurs prescrites, les distances minimales aux limites séparatives et la hauteur maximale des constructions. Il peut également imposer une emprise au sol maximale pour l’ensemble des constructions sur votre terrain.

Consultez le service urbanisme de votre mairie pour obtenir ces informations précises. Certains PLU interdisent formellement certains matériaux ou imposent des teintes spécifiques pour préserver l’harmonie architecturale du secteur. Les distances par rapport aux voisins varient généralement entre l’adossement direct et un recul minimal de trois mètres selon les zones.

Déposez votre dossier en deux exemplaires à la mairie. L’envoi par recommandé avec accusé de réception reste fortement conseillé pour disposer d’une preuve de dépôt et éviter tout égarement. La mairie vous remettra un récépissé avec un numéro d’enregistrement précieux pour le suivi de votre demande.

Respecter les formalités après obtention de votre autorisation

Une fois votre déclaration préalable accordée, plusieurs obligations légales s’imposent avant et après les travaux. L’affichage de l’autorisation sur votre terrain constitue une formalité capitale qui déclenche le délai de recours des tiers. Ce panneau réglementaire doit rester visible depuis la voie publique pendant toute la durée des travaux et deux mois après leur achèvement.

À la fin du chantier, vous devez impérativement transmettre une déclaration d’achèvement des travaux (DAACT) à la mairie. Ce document atteste la conformité de la réalisation avec l’autorisation obtenue. Sans cette formalité, vous vous exposez à des complications lors d’une future vente immobilière, le notaire vérifiant systématiquement la régularité des constructions.

Les risques en cas de non-déclaration sont significatifs et peuvent impacter durablement votre situation. L’article L480-4 du Code de l’urbanisme prévoit des amendes comprises entre 1 200 € et 300 000 €, pouvant atteindre 6 000 € par mètre carré construit sans autorisation. Au-delà des sanctions financières, l’administration peut exiger la mise en conformité ou la démolition complète de votre installation. Ces situations contentieuses génèrent des frais juridiques conséquents et retardent considérablement la jouissance de votre aménagement extérieur, sans compter les complications lors de la revente de votre bien immobilier.